三井 住友 個人 年金

三井住友個人年金は、将来の安定した生活を築くための代表的な個人型年金商品として注目されています。変動する公的年金に対して、自らの資産形成としての位置づけが強く、長期的な資産運用が可能な点が魅力です。

三井住友信託銀行が提供するこの商品は、税制上の優遇措置を受けられるだけでなく、運用スタイルや受取方法の選択肢が豊富で、個人のライフプランに合わせた柔軟な設計が可能です。また、積立期間や加入年齢など、さまざまな条件が設定されており、無理のない負担で継続できる仕組みが整っています。

三井住友個人年金の概要と特徴

三井住友個人年金は、三井住友信託銀行や三井住友海上あいおい生命保険など、三井住友グループの金融機関が提供する個人型年金商品であり、個人の定年後の生活資金を確保するために設計されています。

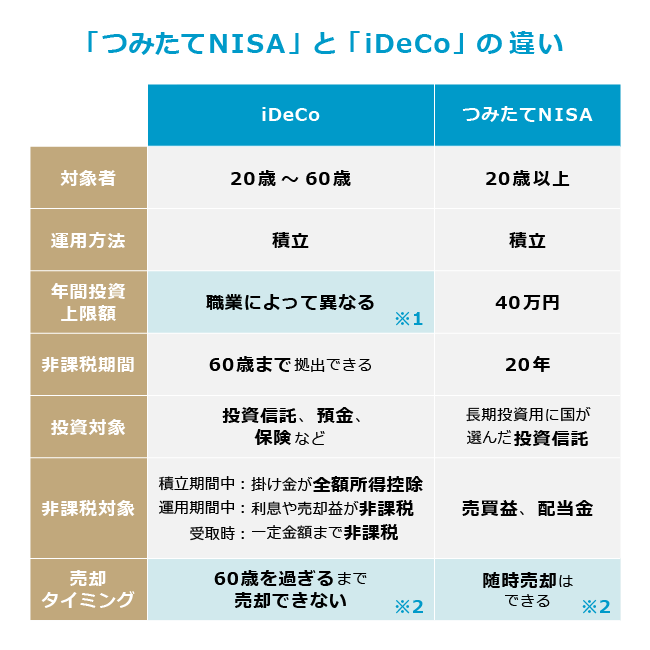

この商品は、主に税制優遇措置を受けることのできる個人年金保険や、確定拠出年金(iDeCo)などと連携しており、加入者が長期にわたり着実に資産形成を行うことを支援します。

特に、変額個人年金保険や固定利率型の年金保険といった商品ラインナップが充実しており、個人のライフスタイルやリスク許容度に応じた選択が可能です。また、加入手続きや運用状況の確認は、オンラインサービスを通じて手軽に管理できるため、利便性も高いと評価されています。

三井住友個人年金の種類と選択肢

三井住友個人年金には、主に変額個人年金保険、固定利率型個人年金保険、およびiDeCo(個人型確定拠出年金)との連携商品があります。変額個人年金は、運用成果に応じて年金額が変動するため、インフレ対策としての期待が持てますが、元本割れのリスクも伴います。

一方、固定利率型は、契約時に定められた利率で将来の年金受取額が確定するため、リスクを避けたい方に適しています。

また、iDeCoとの併用では、毎月の掛金に全額所得控除が適用され、節税メリットが大きい点が魅力です。加入者は自身のライフプランやリスク許容度に応じて、最適な商品を選択することが可能です。

税制優遇と節税効果のしくみ

三井住友個人年金には、生命保険料控除や個人型確定拠出年金(iDeCo)の控除といった税制上の優遇措置が適用されます。特に、iDeCoに加入している場合、毎月の拠出額が全額所得控除の対象となるため、所得税および住民税の負担を軽減できます。

また、年金受取時には公的年金控除の適用を受けることができるため、受取段階でも税負担が抑えられる構造になっています。これらの節税効果により、長期的な資産形成において非常に有利な金融商品として注目されています。

加入方法と管理の利便性

三井住友個人年金の加入は、商品によって異なりますが、一般的に三井住友信託銀行の店舗や公式ウェブサイト、または提携保険会社を通じて手続きが可能です。

特にオンラインでの申し込みや契約管理が充実しており、口座の確認、運用状況のチェック、払込変更の申請などがスマートフォンやPCから簡単にできます。

また、定期的に運用レポートが提供され、加入者が自分の資産形成の進捗を把握しやすい仕組みとなっています。こうしたデジタルサービスの充実により、忙しい方でも手間をかけずに継続的な資産管理が可能です。

| 商品タイプ | 主な特徴 | 税制優遇 |

|---|---|---|

| 変額個人年金 | 運用成果に応じて年金額が変動。インフレ対応可能だが元本リスクあり | 生命保険料控除適用 |

| 固定利率型個人年金 | 契約時に年金額が確定。安定志向の人に適する | 生命保険料控除適用 |

| iDeCo連携商品 | 毎月の拠出が全額所得控除。積立金の運用も可能 | 全額所得控除+公的年金控除 |

個人年金としての三井住友の信頼性と将来設計への活用

三井住友個人年金は、長年にわたり金融サービスを提供してきた三井住友信託銀行による安定した運用実績と、税制優遇措置を活かした積立型の個人年金商品として高い評価を得ています。

特に、確実な老後資金の準備を求める個人にとって、無理のない月々の掛金で長期間資産を形成できる点が魅力です。

この商品は、契約者が60歳以上になるまで原則として引き出しができないため、自然と長期的な資産形成が促され、公的年金との併用による安心のライフプラン構築に貢献します。また、運用商品の選択肢の豊富さや、柔軟な掛金設定も 이용자にとって大きなメリットとなっています。

三井住友個人年金の基本的な仕組み

三井住友個人年金は、個人型確定拠出年金(iDeCo)とは別の、民間の保険会社が提供する積立型年金保険です。契約者が毎月または毎年一定の掛金を払い込むことで、保険会社がそれを長期的に資本市場で運用し、満期または所定の年齢に達した時点で年金または一時金として受け取ることができます。この仕組みにより、インフレや長寿リスクに備えた資産形成が可能であり、多くの個人が老後資金の一環として選んでいます。

税制上の優遇措置と節税効果

三井住友個人年金には、所得税・住民税の控除対象となる「個人年金保険料控除」という大きなメリットがあります。毎年の支払保険料の一定額が所得から控除されるため、結果として課税所得の減少につながり、税負担の軽減が実現します。

特に、現役世代で所得税率が高い方ほど、この節税効果は大きくなります。また、年金として受け取る段階でも税制上の優遇が適用され、退職金控除に類似した社会保険料控除の適用がある点も見逃せません。

積立方法と運用商品の選択肢

三井住友個人年金では、契約者のライフスタイルに応じて月払い、年払い、一括払いなど複数の積立方法から選択できます。

さらに、元本保証型から株式連動型まで多様な運用商品が用意されており、リスク許容度や目標に応じて柔軟にポートフォリオを構築することが可能です。

外貨建ての商品を選択すれば、為替変動によるリターンの拡大も期待でき、グローバルな資産分散が実現できます。こうした選択肢の多さが、個人のニーズにきめ細かく対応する要因となっています。

解約や契約見直しの注意点

三井住友個人年金は長期契約が基本のため、途中での解約には注意が必要です。早期に解約すると、解約返戻金が支払った保険料を下回ることがあり、元本割れのリスクが発生します。

また、一度設定した年金開始年齢や受取方法の変更は制限されるため、契約前の十分な検討が不可欠です。ライフイベントの変化に応じて契約内容の見直しを行いたい場合は、専門のアドバイザーに相談しながら、慎重に決定するべきです。

他の年金制度との併用戦略

三井住友個人年金は、公的年金やiDeCo、企業年金などとの併用が可能であり、多層的な老後資金計画を構築する上で重要な役割を果たします。特に、iDeCoの掛金上限に達している方でも、三井住友個人年金を追加で利用することで、さらに充実した積立が実現できます。

また、他の制度と比べて加入条件が比較的緩やかであるため、自営業者やフリーランスの方にも適しており、幅広い層が将来に備える手段として活用されています。

よくある質問

三井住友個人年金とは何ですか?

三井住友個人年金は、個人が将来の老後資金を準備するために加入できる個人型の年金商品です。契約者が定期的に保険料を払い込むことで、一定年齢から毎月安定した年金を受け取れます。税制上の優遇措置もあり、節税対策としても有効です。金融機関である三井住友信託銀行などが取り扱っており、将来の収入補完手段として人気があります。

三井住友個人年金の加入条件は何ですか?

三井住友個人年金に加入するには、日本国内に住所があり、満18歳以上65歳未満であることが一般的な条件です。職業や収入状況によって加入できる商品が異なる場合もあります。また、既に他の公的年金や個人年金に加入していても、重複して加入可能です。正確な条件は取り扱い機関の最新の資料や窓口で確認することをおすすめします。

受取開始年齢はいつからですか?

三井住友個人年金の受取開始年齢は、原則として60歳から65歳の間で設定できます。契約時に金融機関と相談し、自分のライフプランに合わせて選択可能です。一時金での受取や、一定期間後に年金として受ける方法も選べます。受取方法により税金の取り扱いが異なるため、事前に確認することが重要です。

個人年金の税制優遇はありますか?

はい、三井住友個人年金には税制上の優遇措置があります。支払った保険料は「個人型確定拠出年金(iDeCo)」や「一般の個人年金保険」として、所得控除の対象になります。これにより課税所得が減り、所得税や住民税の負担が軽減されます。受け取る年金にも課税されますが、一定の控除が適用されます。

コメントを残す